こんにちは!りんぐるです。

私は、2021年10月に受験した宅建に一発合格し、人生が変わりました!

宅建試験の中でも、権利関係はたくさんの方が苦戦されている分野です。難しいのに出題数が多くて、頭を悩ませている方も多いはず。

権利関係に対する苦手意識を少しでもなくせるよう、今回は権利関係の勉強のコツについてお話しします!

宅建試験の権利関係 勉強のコツについて

民法は「弱い立場の人」を守るためにある

民法は立場の弱い人や、かわいそうな人を守る法律です。

例えば、この2つの場合はどちらがかわいそうか?と考えてみましょう。

- AはBにだまされて、Bに土地を売ってしまった。Bは何も知らないCへ土地を転売した。

- AはBに脅迫されて、Bに土地を売ってしまった。Bは何も知らないCへ土地を転売した。

1は「だまされて」・2は「脅迫されて」AはBに土地を売ってしまいました。

- 1の「だまされた」場合はCが事実を知らなかった(善意無過失)へは対抗できない

- 2の「脅迫された」場合はCが脅迫の事実をしっていたかどうかに関わらず、Cへ対抗できる

1の場合はだまされた人に落ち度があるので、何も知らなかったCへ「土地を返せ!」とは言えないんですね。でも、2の脅迫されたAはかわいそうなので、Cが脅迫された事実を知っていても知らなくても、Aが強く保護されます。

つまり、どちらがよりかわいそうか?を考えると答えが見えてきます。

民法は善人を悪人から保護するためにあるという事を頭に置いてみてください。

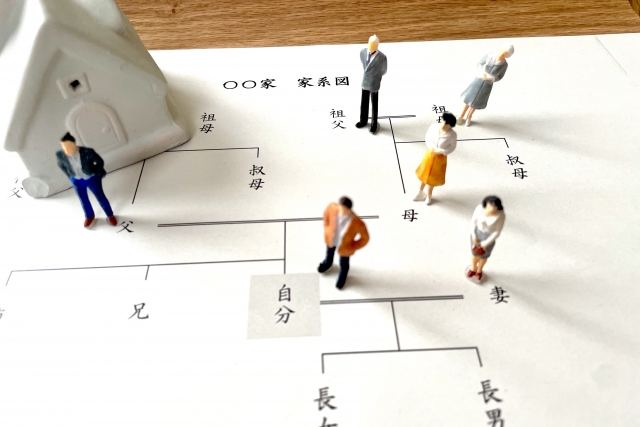

登場人物を図に書き出す

民法の問題はとにかく長くて言い回しが難しい。ただ読んでいるだけだと要点がわかりにくいです。

図を書くことで状況を整理し、一見複雑な状況でも何が問われているのか、テーマをつかむことができます。

図を書くクセをつけて、登場人物や時系列を整理してみましょう。

民法には原則と例外がある

民法にはだいたい原則と例外があります。さきほどの「詐欺・脅迫」の条文を見てみましょう。

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

令和元年問2 肢3

この条文での「原則」と「例外」はこのようになります。

- 原則→詐欺・脅迫による契約は取り消すことができる。

- 例外→詐欺による契約は、善意でかつ過失がない第三者には取消を主張できない

これを先ほどの「だまされば」パターンにあてはめると…

AはBにだまされて、Bに土地を売ってしまった。Bは何も知らないCへ土地を転売した。

- 原則→AはBにだまされて土地を売ったのだから、取消することができる。

- 例外→でもCは何も知らない=善意だから、AはCに対して取消を主張できない。

と、こうなるわけです!

このように、ほとんどの民法には例外があります。この例外を理解しておくことで、権利関係は得点しやすくなります。

頻出の法律用語は理解しておく

初学者が民法でつまずきやすいのは、難しい用語が多いためだと思います。ふだんの生活では聞きなれない言葉ばかり…。

まずは、頻出の法律用語について、確実に覚えることからやっていきましょう!

用語の意味がわかるようになれば、問題文の意味も理解しやすくなりますよ。

予想問題集で、新しい問題にも慣れておく

過去問での学習がある程度進んでいくと、その過去問自体に慣れてきてしまいます。

私は過去問だけを解いてある程度理解していたと思っていましたが、実際の本番試験で慣れない問題に当たって動揺してしまいました。

勉強後半になったら、過去問だけではなく、予想問題集を使って新しい問題を解いてみることもオススメです。

初めて見る問題に慣れることで、未知の問題にも対応ができるようになります。

まとめ

権利関係での得点は、合否に大きく影響してきます!

民法は、日常生活全般に関わる利害関係について、どちらが守られるのか、どのような権利があるのかなど、学びも多い分野です。

暗記だけではなく、誰と誰がどうなっているのか?を理解できるよう、この勉強法を参考に勉強を進め高得点を獲得し試験合格をつかみ取ってください!

コメント